「光岡自動車って恥ずかしくない?」そんな声をネットで見かけたことはありませんか?

奇抜なデザイン、国産車とは思えないインパクト、そして少量生産という独自の路線を走る光岡自動車には、賛否が大きく分かれます。

特に「恥ずかしい」「ダサい」「気持ち悪い」といったネガティブな意見も目立ちますが、それと同時に「個性が光る」「他にない魅力がある」といった熱狂的なファンも多く存在します。

この記事では、そんな光岡自動車に対するネガティブな評判の理由を掘り下げつつ、なぜ今なお潰れず、独自の立ち位置を確立しているのかをわかりやすく解説します。

オロチやバディといった代表車種の評価や、実際に乗っている人の声も取り上げながら、「恥ずかしい」という先入観の裏にある“本当の価値”を一緒に探っていきましょう。

光岡自動車は恥ずかしい?そのイメージの背景とは

光岡自動車に「恥ずかしい」というイメージを持つ人は、決して少なくありません。その理由は主に、一般的な国産車と一線を画す独特なデザインや、あまり見かけない希少性に起因しています。

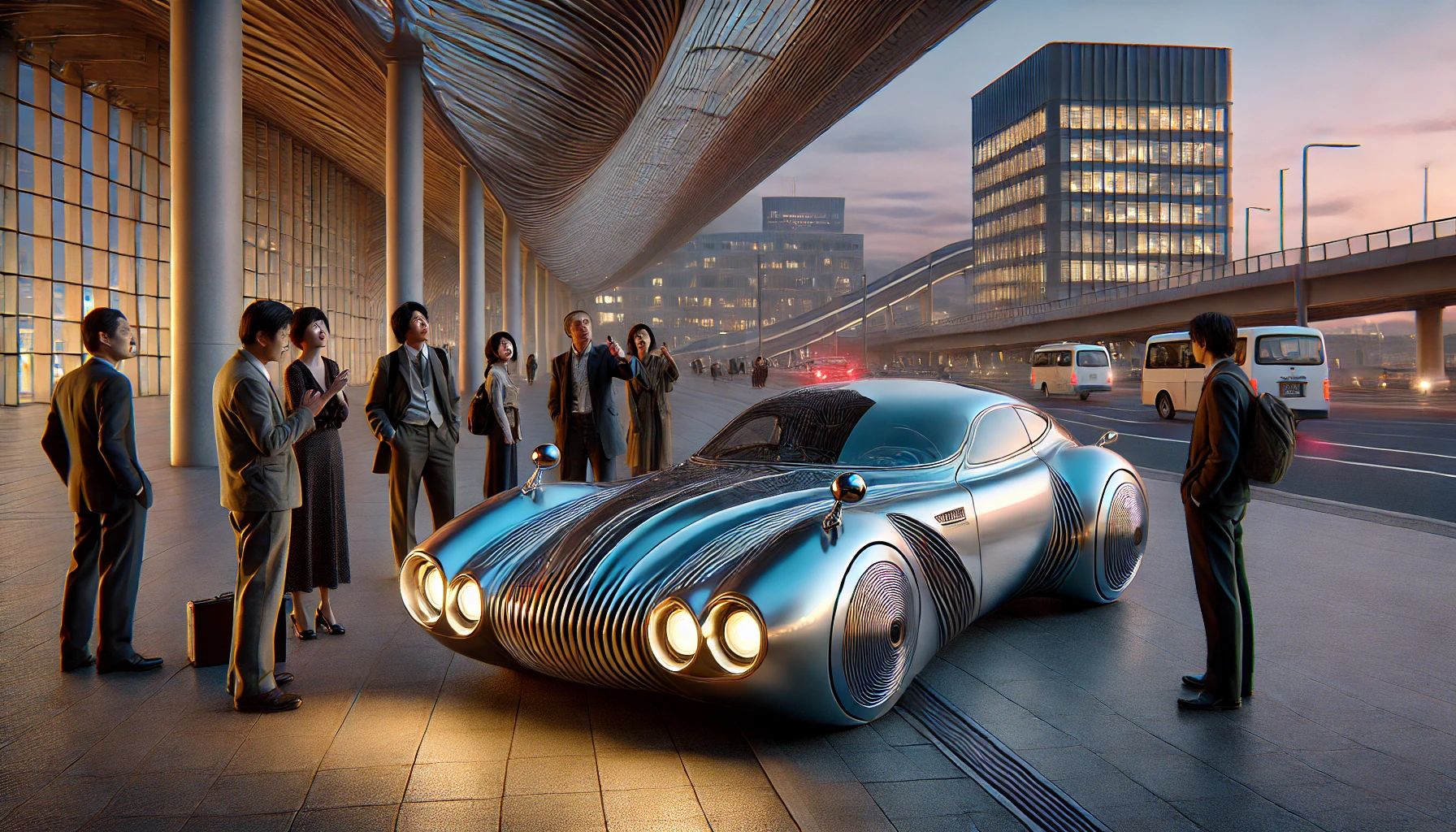

日本の街中でよく見るトヨタやホンダといった車と違い、光岡の車はまるで海外のクラシックカーやSF映画に出てきそうな見た目で、良くも悪くも「目立ちすぎる」のです。

特にSNSやネット掲示板では、「あれに乗ってるのは目立ちたがり屋」「自己主張が強そう」など、ドライバーのイメージにまで結びつけて語られることがあります。こうした偏見や先入観が、「光岡=恥ずかしい」という固定観念を生んでいる要因とも言えるでしょう。

また、デザインが奇抜すぎるために「ダサい」「気持ち悪い」と感じる人もおり、特に車に保守的な価値観を持つ層からの評価は厳しい傾向にあります。しかしその一方で、他にはない個性を「唯一無二」として称賛する声もあり、まさに“賛否両論”の存在なのです。

光岡自動車に対するSNSやネットでのネガティブな声とは?

光岡自動車に対する「恥ずかしい」「ダサい」といったイメージは、主にSNSや匿名掲示板での書き込みから広がっています。特にX(旧Twitter)やYouTubeのコメント欄では、「乗ってる人のセンスがわからない」「街中で見かけたら二度見する」といった辛辣な意見が散見されます。

その多くは、光岡自動車の外観デザインに対する反応です。例えば、代表車種である「オロチ」は、その見た目が非常に奇抜で“生き物感”があるため、「気持ち悪い」「怖い」「恥ずかしくて乗れない」といった反応が集まりやすい車種のひとつです。特に日本では「無難・実用・目立たない」を好む傾向が強いため、光岡の車は真逆の存在としてネガティブに映りやすいのです。

また、価格帯に対して性能面の評価が高くないことも、批判の一因となっています。「見た目にコストをかけすぎていて、走行性能は二の次」というイメージがついてしまっているのも事実です。とはいえ、そうした声に対して反論するファンもおり、「見た目に全振りする美学」が光岡らしさだという意見も根強くあります。

「奇抜すぎるデザイン」が原因?

光岡自動車が「恥ずかしい」と言われる最大の理由は、やはりその奇抜すぎるデザインにあります。普通の国産車が「実用性」や「控えめなデザイン」を重視しているのに対し、光岡の車は完全に逆を行く存在です。クラシカルで西洋的なフォルム、曲線美を大胆に取り入れたエクステリアは、一目で「普通ではない」と分かります。

代表的な車種「オロチ」や「ビュート」、「バディ」などはいずれも、ベース車を大きく改造し、まるで映画やゲームの中から飛び出してきたかのような造形をしています。特に「オロチ」は、フロントマスクが爬虫類のようにも見えるため「生理的に無理」という声すらあるほどです。

ただし、こうした大胆なデザインはあえて狙っているもの。光岡自動車は“量産型”ではなく“少数精鋭の工芸品”として車をつくっており、ユーザーに強烈な個性と満足感を提供することを目的としています。つまり、「大衆に迎合しない姿勢」こそが、逆にネガティブな印象を生む原因にもなっているのです。

車種ごとのデザインの賛否(オロチ、バディ など)

光岡自動車の魅力は、その車種ごとにデザインの方向性がまったく異なることです。しかしそれが同時に「評価が分かれる」要因にもなっています。代表車種である「オロチ」や「バディ」は、それぞれ強烈な個性を持っており、見る人によって「かっこいい」と感じるか「恥ずかしい」と感じるかが極端に分かれます。

まず「オロチ」は、2006年に登場したスーパーカーで、まるで生き物のような有機的なラインと、大きな目のようなヘッドライトが特徴。ベースはホンダのNSXを想起させるものの、そのデザインは独自路線を貫いており、「日本車らしくない」「爬虫類っぽくて怖い」という評価が多く見られます。一方で、「ここまで突き抜けたデザインは逆にアートだ」とする熱狂的ファンもいます。

一方「バディ」は、トヨタRAV4をベースにしながら、1970〜80年代のアメリカンSUVの雰囲気を再現したデザインが特徴です。こちらはオロチよりも受け入れやすく、むしろ「かっこいい」「クラシック感がたまらない」とポジティブな評価も多いです。しかし、「なぜ今この時代にこのデザイン?」と疑問を抱く人もおり、やはり万人受けするものではありません。

このように、光岡の車種はデザインが評価の分かれ目となっており、それが「恥ずかしい」と思われるか「唯一無二」と思われるかの分岐点になっているのです。

なぜ光岡自動車は「ダサい・気持ち悪い」と言われるのか?

光岡自動車に対して「ダサい」「気持ち悪い」という評価がついて回る背景には、日本の自動車文化と美的感覚のズレが関係しています。日本の自動車市場は、トヨタやホンダ、日産といった大手メーカーによる「万人受けする実用車」が主流です。その中で、光岡のように突飛でエッジの効いたデザインを展開するメーカーは非常に稀有な存在です。

多くの日本人にとって、「車=目立たない方がいい」「無難であるべき」という価値観が根強くあります。だからこそ、光岡自動車のような外連味たっぷりのビジュアルは、ある種の“違和感”として捉えられてしまうのです。特に「オロチ」や「ロックスター」のような車は、フェラーリやマスタングのような海外車の要素を取り入れており、「日本でやる必要があるのか?」という声も少なくありません。

また、光岡の車はベース車を大幅にカスタムしているため、「性能より見た目を重視している」と感じる人も多く、それが「ダサい」という印象を助長しています。デザインが“やりすぎ”と捉えられると、評価はネガティブに傾きがちです。

しかし、こうした声とは裏腹に「他にない」「尖っていていい」と肯定的に捉えるファンも確実に存在しており、“好き嫌いが極端に分かれるブランド”としての個性が、まさに光岡自動車の特徴といえるでしょう。

日本車らしくないスタイルへの違和感

光岡自動車が「恥ずかしい」「ダサい」と言われる背景の一つには、その日本車らしくないスタイルが強く影響しています。日本車といえば、トヨタのプリウスやホンダのフィットのように、無駄を省き、シンプルで合理的、機能性を重視したデザインが主流です。デザインの“攻め”よりも“安心感”や“調和”が大事にされる文化の中で、光岡の車は明らかに異質です。

例えば、光岡が手がける車には、クラシックカーを彷彿とさせるフロントグリルやメッキパーツ、丸目のヘッドライト、流線形のフォルムなどが多く採用されています。これらの要素は一部の車好きには刺さるものの、一般層にとっては「派手すぎる」「時代錯誤」と映ることも少なくありません。

また、アメリカ車やヨーロッパのクラシックカーのようなデザインをベースにしていることから、「なんちゃって輸入車」「コピーっぽい」といった評価も一部では見られます。これも、“日本の美意識”から外れているという理由で違和感を持たれるポイントです。

つまり、光岡自動車のデザインは、日本の大衆が求める「控えめで品のある車」とは真逆の方向にあり、それが「恥ずかしい」とされる原因の一つになっているのです。しかし、その日本らしくなさこそが、光岡ファンにとっては“唯一無二の魅力”でもあります。

海外のデザイン模倣?フェイク感と個性の境界線

光岡自動車がしばしば「フェイクっぽい」「パクリっぽい」と揶揄されるのは、そのデザインに海外クラシックカーやアメ車の要素が色濃く反映されているためです。たとえば、「ロックスター」はマツダ・ロードスターをベースにしながら、見た目はまるで1960年代のシボレー・コルベットのような仕上がりになっています。「バディ」もまた、トヨタRAV4がベースでありながら、70年代のアメリカSUVを意識したデザインが施されています。

このような「海外車風の国産車」というスタイルが、一部のユーザーにとっては“なんちゃって感”を抱かせ、「フェイクのようで恥ずかしい」という印象に繋がっているのです。特に車にこだわりのある層からは、「本物のコルベットやジープに乗ればいいじゃないか」という否定的な意見が出ることもあります。

しかし一方で、光岡のこうしたアプローチは単なる模倣ではなく、オマージュやリスペクトとして成立している面も大きいです。ベース車を熟知したうえで、現代の安全基準や利便性と、往年のデザイン美学を融合させる技術は、他のメーカーにはできない芸当です。

つまり、光岡が生み出す「フェイク感」はあえての演出であり、それこそが“唯一無二の個性”となっているのです。評価が分かれるのも無理はありませんが、それが逆にブランドの存在価値を際立たせています。

ベース車一覧とデザインの変化

光岡自動車の製品は、全て既存の市販車(ベース車)を元に作られています。これにより、法規制への適合や品質の安定性を保ちつつ、大胆なカスタマイズによって“まったく別の車”のような仕上がりを実現しているのが特徴です。

以下は代表的な光岡車のベース車一覧の一例です。

| 光岡車種名 | ベース車両 | 特徴的なデザインの方向性 |

|---|---|---|

| ビュート | 日産マーチ | 英国風クラシックセダン |

| ロックスター | マツダ・ロードスター | アメリカンスポーツカー風 |

| バディ | トヨタRAV4 | 70年代風アメリカSUV |

| オロチ | ホンダ・NSX(開発初期)→トヨタ・アリストなど複数 | 有機的・生物的デザイン |

このように、ベース車と完成車ではまるで別物のような姿に生まれ変わります。特に「ビュート」や「ロックスター」などは、ベース車の面影をほぼ感じさせないほどに改造が加えられており、「どの車が元なの?」と驚かれることも少なくありません。

また、年々デザインの方向性も進化しており、近年は単なる“レトロ感”だけではなく、現代的な解釈を取り入れたリメイク的スタイルが目立つようになってきました。これにより、「昔っぽい」「ダサい」という印象を払拭しつつあるモデルも登場しています。

光岡自動車は、ベース車という“キャンバス”に大胆な個性を描く、アート的なものづくりの精神を持っており、それが人によって「恥ずかしい」と感じるか「かっこいい」と思うかの分かれ道にもなっています。

光岡自動車はなぜ潰れない?小さなメーカーの戦略

「こんなにニッチな車を作っていて、本当に経営は大丈夫なの?」と疑問に思う人も多いでしょう。実際、光岡自動車は「型式認定を持つ小規模自動車メーカー」であり、その生産規模も年に数百台〜千数百台と非常に限られています。それでもなぜ、倒産せずに独自のポジションを守り続けられるのでしょうか。

その最大の理由は、市場の隙間を狙う戦略的ポジション取りにあります。光岡は大手メーカーが絶対に手を出さない“極端な個性派デザイン”を武器に、コアなファン層をターゲットにしているため、そもそも競争相手がほとんど存在しません。また、ベース車を活用することで開発コストを抑え、効率よく生産できる体制を持っています。

さらに、受注生産や限定モデルなど、希少価値を高める戦略をとっており、台数が少ない分、コレクターやこだわり層から安定した需要を確保しているのです。この“少数精鋭・高単価”のビジネスモデルは、大量生産・大量販売を前提とする大手メーカーとはまったく異なる視点で構築されています。

また、光岡は新車販売だけでなく、中古市場やカスタム部門、レンタカー事業などの複数の収益源を確保しており、経営の多角化にも取り組んでいます。まさに「小さくても強い企業」として、独自の生存戦略を築き上げているのです。

国内最小規模の自動車メーカーとしての立ち位置

光岡自動車は、国内で10番目に認可された自動車メーカーであり、現在でも“日本で最も小さい自動車メーカー”として知られています。年間生産台数は多くても1,000〜1,500台程度と、トヨタやホンダといった大手メーカーと比べると桁違いに少なく、それゆえに「知らない人も多い」存在です。

しかし、だからこそ光岡は大手と同じ土俵では戦わず、独自の価値を提供するニッチ戦略を徹底しています。販売店の数も限られており、「全国どこでも買える車」ではない一方で、それが逆に“希少性”を高める要因になっています。

また、型式認定を取得しているため、独自の車種としての販売が可能であり、正規の新車として車検や保険などの扱いも問題ありません。これは単なるカスタムショップとは異なり、「正式な自動車メーカー」としての信頼性を持っていることを意味します。

さらに、メディアやイベント、芸能人の愛用などを通じて“知る人ぞ知るブランド”としての立ち位置を確立。市場における存在感こそ控えめではあるものの、そのユニークなスタンスが、他社にはない魅力となっています。

光岡は、小さな規模だからこそフットワークの軽さや挑戦的な企画を可能にしており、それが熱心なファンの支持を得る大きな理由のひとつとなっています。

コアなファン層と独自性の価値

光岡自動車が長年にわたり存続し続けている背景には、強固なコアファン層の存在があります。光岡車は、その奇抜な見た目や限定生産の希少性ゆえに、大衆向けではなく、“他人と違うものを求める人”に響く車です。いわば、自己表現の手段として選ばれるブランドと言えるでしょう。

たとえば「普通の車じゃ満足できない」「街中で人と被りたくない」という強いこだわりを持つユーザーにとって、光岡の車は唯一無二の選択肢になります。外見の派手さに目を奪われがちですが、その裏には細部まで丁寧に仕上げられたクラフトマンシップが光るため、単なるネタ車や見た目重視のフェイクとは一線を画します。

また、光岡は納車までの過程も大切にしており、オーダーメイド感覚の購入体験ができる点もファンの心を掴んでいます。車が“作品”として扱われるその姿勢に共感し、「光岡車に乗っている自分」を誇りに思うユーザーが多いのです。

さらに、SNSなどを通じて光岡車オーナー同士のつながりが生まれやすく、コミュニティ性も高いというのも特徴です。この“熱狂的少数派”とも言える層の支持が、光岡自動車を支える大きな柱となっています。

ニッチ市場への特化で生き残る理由

光岡自動車が長年にわたって生き残ってきた最大の理由は、ニッチ市場に特化した戦略を一貫して貫いてきたことにあります。一般的な自動車メーカーは、ファミリーカーやコンパクトカーなどの“大衆向け市場”での競争が中心ですが、光岡はあえてその土俵に乗らず、趣味性・嗜好性の高い“こだわり派”ユーザーに向けた製品づくりを徹底しています。

このポジショニングにより、大手メーカーとの直接的な競合を避け、競争の少ない市場で独自のブランド価値を築くことができています。また、顧客層の多くはリピーターや紹介客であるため、大々的な広告展開に頼らなくても、一定の販売台数を維持できるという強みがあります。

さらに光岡は、新車販売だけでなく、中古車市場、レストアサービス、カスタム注文、レンタカー事業など多角的な展開も行っており、一台あたりの利益率を高く保つビジネスモデルを構築しています。この“少量高付加価値生産”の考え方は、まさに現代のスモールブランドの生き残り方の好例と言えるでしょう。

加えて、限定車やコラボモデルなど、“数量限定”という特別感を演出する商品戦略も秀逸です。これにより、価格以上の価値を感じさせ、プレミア感を生み出すことに成功しています。

結果として、光岡は“万人にウケる車”ではなく、“一部の人に強く刺さる車”を提供することで、唯一無二のポジションを確立し、現在も業界内で存在感を放ち続けているのです。

光岡オロチ・バディなど代表車種の特徴と評価

光岡自動車を語るうえで欠かせないのが、強烈な個性を放つ代表車種たちです。中でも「オロチ」と「バディ」は、光岡というブランドを象徴する存在であり、それぞれが異なる角度から注目を集めています。どちらも“賛否両論”の渦中にありながら、多くの話題を呼んできた名車です。

まず「オロチ」は、2006年に市販化されたミッドシップスポーツカーで、蛇をモチーフにしたような生物的デザインが最大の特徴です。ベースにはホンダNSXやトヨタ・アリストなどが関わっていますが、完成車の見た目は完全に独自の世界観。流線形のフォルムや大きな目のようなヘッドライトは、“美しい”というよりも“異様”“怖い”という印象を与えることもあり、「気持ち悪い車ランキング」にも登場するほど。とはいえ、この“やりすぎ感”こそがファンにはたまらない魅力となっており、今ではプレミア価格がつく中古車もあります。

一方「バディ」は、トヨタRAV4をベースにアメリカンSUV風に仕立てたモデル。1970年代のシボレーを彷彿とさせるフロントフェイスやクラシックなボディラインは、レトロ好きの心を掴んでいます。バディは「オロチ」に比べると一般ウケしやすく、「ダサかっこいい」「レトロと現代の融合」といった好意的な評価も多く見られます。販売当初から反響が大きく、納車待ちが発生したほどの人気ぶりでした。

このように、どちらの車種も「普通じゃない」「見た目で好き嫌いが分かれる」という共通点を持ちながら、それぞれ全く異なる方向性で“光岡らしさ”を体現しています。評価は極端ですが、それこそが光岡自動車の存在価値であり、多くの車とは一線を画す理由なのです。

オロチのベース車と“伝説化”の理由

「オロチ」は、光岡自動車を象徴する存在として、今なお語り継がれている“伝説の一台”です。その奇抜さゆえに賛否両論を巻き起こしましたが、だからこそ強烈な印象を世に残しました。もともと2001年の東京モーターショーでプロトタイプが初披露された際から注目を集め、その後2006年に市販化されました。

ベース車には、当初ホンダNSXが検討されていたものの、コストやパッケージングの問題から最終的に採用されたのはトヨタ・アリストやエスティマなどに搭載されていた3.3L V6エンジン(3MZ-FE)。これにより、外見はスーパーカー然としながらも、走行性能自体は“スポーティな高級車”レベルにとどまっていたのが実情です。

しかし、オロチの最大の魅力は性能ではなく、圧倒的なビジュアルインパクトにあります。蛇のようなフロントマスク、うねるようなボディライン、生命体を思わせる造形――これらは既存の自動車デザインの常識を完全に覆すものでした。そのため、「気持ち悪い」「乗ってたら恥ずかしい」といった声も多く上がりましたが、それは裏を返せば誰の記憶にも残るデザインだったということ。

販売台数は累計で400台ほどと非常に限られており、今では中古市場でもプレミアがつくほどのレア車となっています。芸能人やコレクターにも所有者が多く、“ネタ車”としてではなく“アート作品”として評価する声も増加。こうしてオロチは、光岡の中でも異彩を放つ伝説的存在へと進化したのです。

バディの人気とカスタムデザイン戦略

「バディ(BUDDY)」は、光岡自動車が2020年に発表したSUVで、同社にとって新たな人気の柱となったモデルです。ベース車はトヨタのRAV4ですが、見た目は1970年代のアメリカンSUVを彷彿とさせるクラシカルなデザインに仕上げられています。この“懐かしさ×現代の実用性”という絶妙なミックスが、幅広い層に支持される理由のひとつです。

発売当初からメディアやSNSで大きな話題を呼び、「こんな国産車があるなんて知らなかった」「これはアメ車かと思った」という声が多数寄せられました。特に、かつてアメリカ車に憧れた世代や、レトロカルチャーに興味を持つ若い世代からの支持が厚く、受注は想定を超えて納車待ち状態になるほどの反響を生みました。

光岡はバディにおいて、ただ“昔風に見せる”だけではなく、細部の造形や塗装、バンパーの形状に至るまで独自に設計・製作しています。カラー展開も豊富で、レトロ感を強調する2トーンや、マット調などの個性的なバリエーションが用意されており、まさにカスタム文化の延長線上にある量産車と言えるでしょう。

このように、バディは「ダサかっこいい」という絶妙なポジションを狙ったモデルであり、光岡が持つデザイン力・発想力・遊び心をすべて詰め込んだ一台です。オロチとは対照的に、より一般層にもアプローチしやすい“万人向けの尖り方”を実現している点が、ヒットの大きな要因となっています。

イモトさんが乗る車種とは?

タレントのイモトアヤコさんが所有していることで話題となった光岡自動車の一台が、「ビュート(Viewt)」です。ビュートは、日産マーチをベースにクラシックな英国車風の外観へとフルカスタムされたコンパクトセダンで、光岡車の中でも最も認知度が高く、長く愛されているモデルのひとつです。

イモトさんのビュートは、彼女のテレビ出演などを通して度々取り上げられており、「芸能人が光岡の車に乗っている」という話題性とともに、ビュート自体の人気にも拍車をかけました。特に印象的なのが、外観がロンドンタクシー風に仕上げられており、彼女のユニークなキャラクターと車の個性が絶妙にマッチしていたことです。

この事例からもわかる通り、光岡自動車の車は“人と違う何か”を求める層にしっかりと刺さる魅力を持っています。一般的な芸能人であれば、高級輸入車やスポーツカーを選びそうなイメージがありますが、あえて光岡を選ぶことで“自分らしさ”を表現する姿勢が、多くの視聴者の印象に残りました。

また、ビュート自体が小型で運転しやすく、クラシックな見た目でありながらメンテナンスは日産マーチとほぼ同様という実用性も評価されています。光岡の中でも、特に日常使いとデザインのバランスが取れているモデルとして、多くのユーザーから支持されている一台です。

実際に乗っている人の声・評判まとめ

光岡自動車は、「恥ずかしい」「ダサい」といった声がある一方で、実際に乗っているオーナーからはポジティブな評価も多数見られます。所有者の声を見ていくと、共通しているのは「人と違う車に乗っている喜び」や「見た目だけでなく、作り手の情熱を感じられる」という満足感です。

SNSでは、「初めて信号待ちで話しかけられた」「ガソリンスタンドで店員に『これ何の車ですか?』と毎回聞かれる」など、“注目される体験”を楽しんでいる人たちの声が多く投稿されています。確かに一般車と比べて目立つため、好奇の視線を集めやすいのは事実ですが、それを“恥ずかしい”ではなく“ステータス”と捉えるオーナーも少なくありません。

また、走行性能や乗り心地に関しても、「見た目ほど奇抜じゃなく、意外と快適」「ベース車が国産車だから安心して乗れる」という意見が多く、見た目と実用性のギャップを楽しんでいる層が存在しています。特にビュートやバディのようなモデルは、日常使いにも適しており、「ファッションとしての車」として高く評価されています。

一方で、「修理費が高くつく場合がある」「部品取り寄せに時間がかかる」といった注意点もあり、これは少量生産車ならではのデメリットとも言えます。ですが、それを上回る“愛着”や“所有する満足感”があると感じている人が多く、光岡車はまさに趣味性と自己表現のツールとして根強い支持を受けているのです。

批判の裏にある“所有する誇り”

光岡自動車に対する「恥ずかしい」「変わってる」といった批判は少なくありませんが、実際に所有している人の多くは、その声をむしろ誇りとして受け止めているのが印象的です。これは、一般的な車にはない“選んだ理由”や“覚悟”が存在するからです。

たとえば、SNSやオーナーズブログでは、「周囲にどう思われるかより、自分が気に入っていることが一番大事」「一目惚れで買った。後悔はない」「これほど所有すること自体に満足感を得られる車は他にない」といった投稿が数多く見られます。つまり、他人の評価ではなく、自分の美意識や価値観を優先した選択であることが明確です。

また、光岡車は“誰にでも似合う車”ではないからこそ、「この車を乗りこなせる自分でありたい」という意識を持つ人も少なくありません。これは、ファッションやアートに対する感覚と似ていて、「万人ウケより、自分らしさを表現したい」という美学が反映されていると言えるでしょう。

もちろん、初めて見た人から「何これ?」「派手すぎない?」といった反応をされることもありますが、オーナーにとってはそれも“光岡車に乗る醍醐味”。注目されることをネガティブに捉えるのではなく、「語れる車を持っている」こと自体が、オーナーとしての誇りにつながっているのです。

SNS・知恵袋から見えるユーザー評価

光岡自動車に対する一般ユーザーの評価は、X(旧Twitter)やYahoo!知恵袋、YouTubeのコメント欄など、さまざまなオンラインコミュニティで確認することができます。そこでは、強烈な賛否両論が共存しており、そのユニークさが改めて浮き彫りになります。

例えばXでは、「一度でいいから乗ってみたい」「街中で見かけて思わず追いかけた」など、好奇心や憧れの目線がある一方で、「これはちょっと恥ずかしいかも…」「自分には乗りこなせない」といった、ためらいや敬遠の声も散見されます。とくにオロチやロックスターなど、派手なモデルに関しては「これは芸術」「ある意味センスの塊」といった評価が目立ちます。

知恵袋では、より実用面を重視した相談や感想が多く、「光岡の車って壊れやすいの?」「中古で買うのはどう?」といった現実的な視点からの質問が寄せられています。それに対しては、「ベース車が国産だから意外と安心」「見た目以上にメンテナンスが楽」といったポジティブな回答が多く見受けられます。

また、「光岡自動車はなぜ潰れないのか?」という質問も複数投稿されており、ブランドのユニークさがビジネス的にも注目されていることが分かります。ユーザーの間では、「ここまで個性を貫いてるから、むしろ応援したくなる」という声もあり、単なる“ネタ”や“奇抜な存在”としてではなく、本気の個性派ブランドとして評価されている様子が伺えます。

このように、SNSや知恵袋からは、光岡自動車が“好きな人はとことん好き、興味のない人には届かない”という、まさに二極化された評価構造を持っていることが読み取れるのです。

「恥ずかしい」と思う人に伝えたい光岡の哲学

光岡自動車に対して「恥ずかしい」と感じる人へ伝えたいのは、その“恥ずかしいと思われるほどの個性”こそが光岡の哲学そのものであるという点です。光岡は創業以来、流行や売れ筋とは無縁の道を選び、自分たちが「かっこいい」と信じる車を、自分たちの手でつくり続けてきました。

その姿勢は、大量生産・コスト削減・トレンド重視の現代の自動車業界とは真逆とも言えます。ですが、それは「限られた人に深く刺さる価値」を届けることを目的とした、真にユーザーと向き合ったモノづくりでもあります。光岡の車は、自己主張が強いからこそ、その魅力を理解できる人にとっては“唯一無二の表現手段”となります。

また、光岡の車を選ぶという行為そのものが、「他人の目より自分の感性を信じる」というメッセージになります。これはファッションやアート、音楽と同じく、“何を選ぶか”ではなく“なぜそれを選ぶのか”に意味がある時代において、自分のスタイルを体現する選択肢になるのです。

さらに、光岡はただ見た目を奇抜にしているわけではありません。手作業による造形、こだわり抜いた素材、少数生産による品質管理など、クラフトマンシップの結晶としての価値を大切にしています。そのため、デザインの奇抜さ以上に、“丁寧に仕上げられた作品”として愛されている側面もあるのです。

だからこそ、光岡自動車は「恥ずかしい」と思われることを恐れず、むしろそれを武器に変えてきた数少ないメーカーなのです。

よくある質問(FAQ)

光岡自動車に興味を持った人がよく抱く疑問を、ここでまとめて解消していきます。特に検索でよく見られる質問をベースに、実際のユーザーや専門的な視点から答えていきます。

- 光岡自動車が潰れない理由は?

-

光岡は少量生産・高付加価値モデルに特化し、大手メーカーとは異なるニッチ市場で安定した支持を得ています。派手な広告を打たず、熱狂的なファンに支えられており、中古車・カスタム・レンタカー事業なども含めて収益源を多角化しています。競合のいない“唯一無二”のポジションにいることが、潰れない理由の一つです。

- オロチのベース車は何ですか?

-

市販モデルの「オロチ」は、トヨタ・アリストやエスティマに搭載されていた3.3L V6エンジン(3MZ-FE)をベースに開発されました。当初はホンダNSXがベース案として挙がっていましたが、コスト面と実現性から変更されました。

- 日本で一番小さい自動車メーカーって本当?

-

はい、本当です。光岡自動車は日本国内で最小規模の自動車メーカーであり、国から正式に型式認定を受けている唯一の小規模メーカーです。年間生産台数も1,000台前後で、大手メーカーと比べると桁違いに少ないながら、独自の価値を発信し続けています。

まとめ

光岡自動車は、その奇抜すぎるデザインや希少性ゆえに「恥ずかしい」「ダサい」といった声を浴びることがあります。しかし、その背景には、「他とは違うものを生み出す」という一貫した哲学と、量産車では絶対に実現できない職人技術と情熱が存在しています。

「恥ずかしい」と思うのは、周囲の視線を気にしているからかもしれません。ですが、それを超えて自分の美意識や感性に素直になれる人にとって、光岡の車は“語れる一台”として、日常に誇りと満足をもたらしてくれる存在です。

万人に理解されなくてもいい。むしろ理解されないからこそ価値がある。

それが、光岡自動車というブランドの本質であり、最大の魅力なのです。

コメント